धर्म और राष्ट्रनीति: गिलहरी से श्रीराम तक, नेतृत्व से राष्ट्रधर्म की ओर, भारत के आत्मगौरव और आत्मचिंतन का संगम

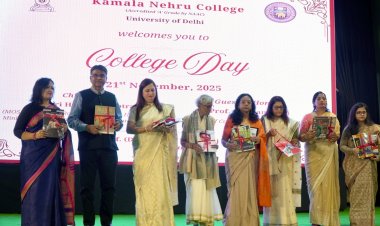

स्वामी विशालानन्द

जब चारों ओर अशांति की आहटें सुनाई दे रही हों, सीमाओं पर तनाव बढ़ रहा हो, और समाज भीतर से भी दिशाहीनता का अनुभव कर रहा हो—तब स्वाभाविक है कि कुछ स्वर 'शांति' की मांग करें। यह आग्रह आवश्यक है, पर क्या हर शांति नीति होती है? क्या केवल संवाद से अधर्म का प्रतिकार संभव है? भारत का सांस्कृतिक इतिहास गवाही देता है कि यहाँ धर्म और अधर्म की रेखाएं कभी धुंधली नहीं रही हैं।

चाहे श्रीराम और रावण की कथा हो, या पांडवों और कौरवों का संघर्ष—यहां हर युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव और नीति का आग्रह रहा है। पर जब अधर्म अपने हठ पर अड़ जाए, तब धर्म का शस्त्र उठाना ही सनातन नीति है। रामायण का नीति-संदेश: पहले संवाद, फिर प्रतिकार श्रीराम ने लंका युद्ध से पहले बारंबार रावण को नीति और मर्यादा का स्मरण कराया। श्री हनुमान और वीर अंगद को दूत बना कर लंका भेजा गया—किंतु जब सभी युक्तियाँ विफल हुईं, तब धर्म ने शक्ति का रूप लिया।

यह 'अहिंसा परमो धर्मः' की भूमि है, पर यहाँ 'धर्म हिंसा तथैव च' का संतुलन भी है। यही भारत का आत्मबल है—संयम और संकल्प का सधा हुआ समन्वय। हनुमान जब लंका दहन करते हैं, तो वह प्रतिशोध नहीं, मर्यादित वीरता है। सीमित विनाश, लक्षित उद्देश्य, और आज्ञा में बंधी शक्ति। यह वही सनातन मर्यादा है—जहाँ शक्ति, सेवा के अधीन होती है। गिलहरी की कथा: राष्ट्रधर्म का प्रतीक रामायण का एक प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है—गिलहरी द्वारा रामसेतु निर्माण में अपना योगदान देना। वानर और रीछ बड़े-बड़े पत्थर लाकर सेतु बना रहे थे, और एक गिलहरी रेत और छोटे कंकड़ लेकर अपना योगदान दे रही थी। कुछ ने उसकी हँसी उड़ाई, पर श्रीराम ने उसे स्नेह से उठाया, सहलाया और उसके प्रयास को सेतु निर्माण के समकक्ष ही माना।

यह गिलहरी केवल एक पात्र नहीं है, वह हर उस सामान्य नागरिक की प्रतीक है जो सीमित संसाधनों में भी अपने राष्ट्रधर्म का निर्वाह करता है। वह यह नहीं पूछती कि "मेरे योगदान से क्या होगा?", वह बस यह सोचती है कि "जब राम का कार्य हो रहा है, तो मेरा धर्म क्या है?" यही भावना आज 150 करोड़ भारतीयों को आत्मसात करनी चाहिए। यदि हर भारतवासी, गिलहरी की तरह अपने राष्ट्रधर्म का एक-एक कण जोड़ दे, तो धर्म-संस्थापन में विलंब नहीं होगा। राष्ट्रधर्म बनाम नेतृत्व-विमर्श रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, नीति, नेतृत्व और कर्तव्य का जीवंत शास्त्र है। जब वीर अंगद रावण के दरबार में खड़े होते हैं, जब श्री हनुमान लंका दहन करते हैं, तब वे कोई लघु भूमिका नहीं निभा रहे होते—वे नीति और धर्म के गहन प्रतिनिधि बनते हैं। और यह भी तथ्य है कि दोनों पहले ‘शांति’ का प्रस्ताव लेकर ही लंका गए थे।

उन्होंने प्रयास किया कि युद्ध न हो। श्रीराम का आदेश था कि संवाद से समस्या सुलझे। पर जब अधर्म टिका रहा, जब रावण न झुका, तब शस्त्र उठाना ही धर्म बन गया। यह सनातन मर्यादा है—पहले नीति, फिर युक्ति, और अंत में शक्ति। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर है। नीति और कूटनीति के स्तर पर कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का एक वर्ग, विशेषकर बौद्धिक तबका, इन निर्णयों को लेकर असहज हो रहा है। शांति के नाम पर भ्रम और संशय फैलाया जा रहा है। किंतु क्या यह उचित है?

यह लेख किसी नेतृत्व विशेष की प्रशंसा का प्रयास नहीं है। बल्कि यह उन भारतीयों को झकझोरने का प्रयास है जो धर्मपरायण नेतृत्व पर भी संशय करते हैं, जो 'राजनीति' को 'धूर्तता' का पर्याय मानने लगे हैं, और जो राष्ट्रधर्म के प्रश्न को केवल सत्ता की जंग समझ बैठते हैं। इसी भावना को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है: "नृप मर्यादा रामु नहिं तोरी। धर्मपाल रघुपति दृढ़ जोरी॥" इन पंक्तियों में यह स्पष्ट किया गया है कि श्रीराम ने कभी भी राजधर्म या मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया।

उन्होंने सदैव धर्म को दृढ़ता से थामा और निभाया, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न रही हों। यही कारण है कि जब नेतृत्व धर्मपरायण हो, तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने संदेह को एक ओर रखकर उस नेतृत्व का साथ दें। संशय की बुद्धि केवल तब उचित होती है जब नेतृत्व स्वार्थ, असत्य या अन्याय के रास्ते पर हो। पर जब नेतृत्व श्रीराम के आदर्शों को धारण करता हो, तप, त्याग और तितिक्षा का परिचायक हो, ऐसे में उसका सहयोग देना स्वयं धर्म का सहयोग देना ही हो जाता है। यह भी उतना ही सत्य है कि आपका नेतृत्व अपने चरित्र से प्रेरणा तो दे सकता है, अकेला राष्ट्रनिर्माण नहीं कर सकता। राम सेतु बनाने का भार केवल श्रीराम पर या वानरों पर डाल दिया जाता, और गिलहरियाँ पीछे हट जातीं, तो सेतु कभी पूर्ण नहीं होता।

यही संदर्भ है आज के भारत का— जहां राष्ट्रधर्म का निर्वहन केवल सत्ता या नेतृत्व का कर्तव्य नहीं, जन-जन का उत्तरदायित्व है। शांति की सीमाएं और शक्ति का संतुलन कुछ वर्ग आज भी कहते हैं कि युद्ध न हो, कूटनीति हो। पर क्या हर युद्ध टालना ही नीति है? क्या अधर्म के समक्ष मौन रहना नैतिकता है? नीति तब तक प्रभावी नहीं होती, जब तक उसके पीछे शक्ति का संबल न हो। तुलसीदास जी भी कहते हैं: "बिनु भय होइ न प्रीति।" यह पंक्ति सत्ता और समाज दोनों के लिए एक स्थायी चेतावनी है। जब अन्याय के विरुद्ध कोई ठोस प्रतिरोध न हो, तब नीति, प्रेम और संवाद केवल सजावटी आदर्श बनकर रह जाते हैं—प्रभावहीन, निरीह। रामधारी सिंह 'दिनकर' ने भी लिखा था: "सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है।" शक्ति और नीति का यह संतुलन ही राष्ट्रधर्म का मूल है।

केवल आदर्शों की बात करना पर्याप्त नहीं, उनके लिए बलिदान और संघर्ष का साहस भी चाहिए। भारतीय युवाओं से आग्रह: वीरता, विवेक और योगदान का समय समय आ गया है कि भारत की युवा पीढ़ी अंगद की तरह अडिग खड़ी हो, श्री हनुमान की तरह मर्यादित वीरता को धारण करे, और उस गिलहरी की तरह योगदान दे जो युगों तक प्रेरणा बन गई। नेतृत्व से अधिक आज राष्ट्रधर्म का आह्वान है। यह वह युग है, जहां भूमिका से अधिक भावना निर्णायक है। पूज्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने कहा है: “जिसकी जैसी बनी भूमिका, उसको आज निभाना है, गिद्ध, गिलहरी, वानर, भालू सा जौहर दिखलाना है।” आज की चुनौती: धर्मनिरपेक्षता नहीं, धर्म-संवेदना वर्तमान भारत को 'धर्मनिरपेक्षता' नहीं, 'धर्म-संवेदना' की आवश्यकता है।

वह धर्म जो सत्य, करुणा, मर्यादा और न्याय का प्रतीक हो। वह धर्म जो श्रीराम की तरह नेतृत्व दे, श्रीकृष्ण की तरह नीति दे, और महात्मा बुद्ध की तरह संवेदना दे। लेकिन यह सब तभी संभव है जब 150 करोड़ भारतीय केवल दर्शक न बने रहें, बल्कि गिलहरी की तरह रेत के कण भी जोड़ें—एक राष्ट्र, एक धर्म, एक संकल्प की भावना से। राष्ट्रधर्म ही सर्वोपरि है यह लेख किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं, बल्कि उस चेतना का पुनर्जागरण है जो भारत को भारत बनाती है। जब राष्ट्र की बागडोर धर्म-संस्कृति का पालन करने वाले नेतृत्व के हाथों में हो, तब उसे समर्थन देना न केवल विवेक है, वह स्वयं राष्ट्रधर्म है। परंतु नेतृत्व की शक्ति भी सीमित है। राष्ट्र की आत्मा, उसकी जनशक्ति में है। गिलहरी को न समझने वाला राम, संपूर्ण नहीं होता।

इसलिए राष्ट्रधर्म की स्थापना के लिए हर भारतवासी को 'गिलहरी' बनना होगा—स्वयं को छोटा समझ कर नहीं, बल्कि श्रीराम के कार्य में सहभागी मानकर। आज आवश्यकता केवल नेतृत्व की नहीं, एक राष्ट्रजागरण की है। यह समय है धर्म के नाम पर आत्ममुग्धता नहीं, आत्मबलिदान का। यह काल है—‘शांति’ के मोह से बाहर निकल कर ‘धर्मस्थापना’ के कर्मपथ पर चलने का। क्योंकि युद्ध से भागना भी एक युद्ध होता है—अपनी आत्मा के विरुद्ध। और यह युद्ध, राष्ट्र हार नहीं सकता।

ध्यान रखें— जब नेतृत्व श्रीराम जैसा हो, तब संशय नहीं, समर्पण धर्म है। जब नीति अधर्म के विरुद्ध खड़ी हो, तब तटस्थता भी पाप है। यह लेख नहीं, यह आह्वान है। भीतर के हनुमान को जगाने का, अंगद को दृढ़ करने का, और श्रीराम के नेतृत्व में बिना विचलित हुए धर्मयुद्ध में योगदान देने का। अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या युद्ध होगा, प्रश्न यह है कि क्या हम धर्म के साथ खड़े होंगे?

(लेखक सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण और जेल सुधार क्षेत्र में सक्रिय एक सन्यासी हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)